2025年4月3日下午,太阳成集团tyc33455研究生“博学”学术讲座第132期在学院434学术工作坊成功举办。本次讲座由2022级汉语国际教育专业研究生丁新洁、谢湘琳和袁梦依主讲,主题分别为:“中亚留学生汉语听力学习特点”、“教学策略及汉语国际教育硕士就业方向及就业准备” 及“美国电影对中国文化的误读”,研究生指导教师乔艳副教授及相关专业的研究生参加了此次讲座。

丁新洁以“中亚留学生汉语听力学习特点”为主题。她指出在全球化教育交流日益频繁的背景下,越来越多的中亚留学生来到中国学习汉语。她在过往的实践与实习中,深入接触这一群体并积累了大量一手资料。丁新洁首先详细剖析了中亚留学生汉语听力学习的特点并指出由于其母语语音体系与汉语存在显著差异,在汉语声调、音节的分辨上常面临挑战;她还指出由于文化背景的不同,中亚留学生在理解汉语听力材料中蕴含的文化内涵时存在一定障碍。针对这些特点,丁新洁分享了一系列极具实操性的教学策略并期待未来能有多类似深入且实用的交流活动,助力汉语国际教育事业发展。

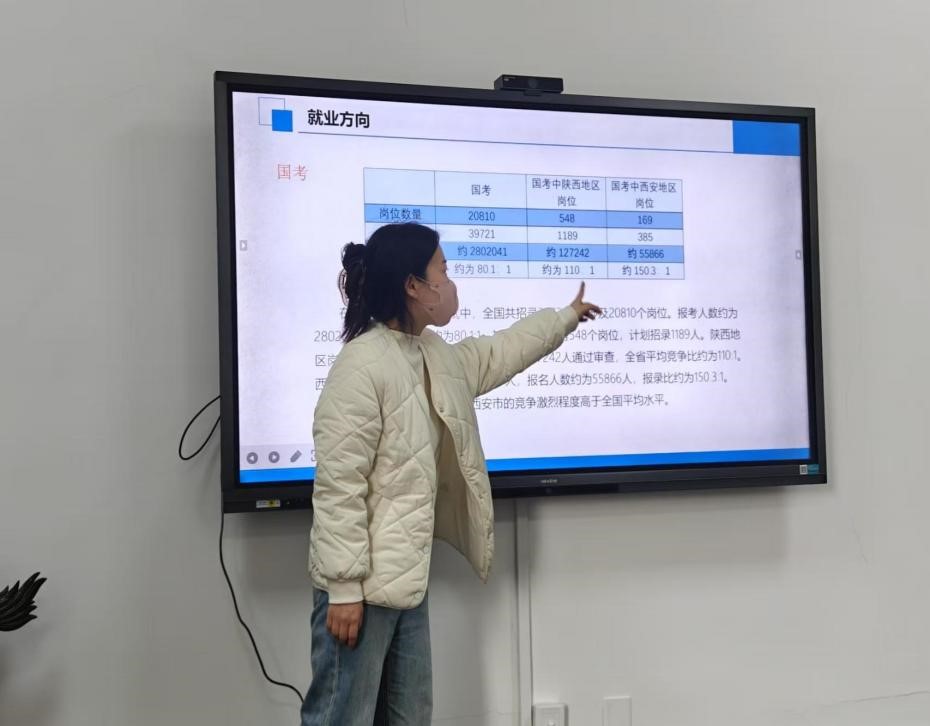

谢湘琳以“汉语国际教育硕士就业方向及就业准备”为主题,深度探讨了汉语国际教育硕士的就业发展。。她围绕就业现状、就业方向和就业准备三个关键方面进行了全面且细致的分享。在就业现状部分,她通过详实的数据和案例,剖析了当下汉语国际教育硕士面临的就业形势,指出了行业发展带来的机遇与挑战。在就业准备环节,谢湘琳从专业技能提升、实践经验积累、职业素养培养等方面给出了实用建议,为同学们明确了努力的方向。她不仅加深了在座同学对本专业就业前景的了解,也为大家提供了宝贵的职业规划思路。

袁梦依以“美国电影对中国文化的误读”为主题,通过指出美国电影中建筑、服饰、地理、文字等多个方面存在明显误读来解读跨文化传播中的认知偏差。她谈到电影《木兰》虽以中国北朝民歌《木兰辞》为蓝本,但在视觉呈现上却出现诸多与史实不符之处。例如,影片将福建土楼作为木兰的家乡,混淆了南北建筑风格差异;服饰设计混杂了唐、汉等不同朝代的元素,未能准确反映南北朝时期的着装特点;对联平仄错乱、书法风格不符时代特征等。这些误读不仅源于制作团队对中国历史文化的了解不足,也反映了跨文化传播中常见的刻板印象问题。另外,随着欧美留学生来华学习汉语的人数不断增加,她的研究为提升跨文化教学效果做出了努力。通过语言学习和文化交流,留学生能够更深入地了解中国文化,从而在跨文化传播中发挥桥梁作用。

讲座结束后,指导教师乔艳对三位同学的研究内容进行了点评。她认为丁新洁在研究中亚学生听力教学方面需结合更多语料进行量化研究,以提升研究的科学性;她认为谢湘琳需进一步关注目前就业时长的发展趋势,探索未来的改进方向;她肯定了袁梦依在国际文化交流方面的研究,希望未来持续关注文化传播问题。